感悟传统文化,提升综合素养。为持续开展“我们的节日”主题活动,在刚刚过去的首个“非遗中国年”寒假期间,铜陵一中开展了形式多样的德育主题实践活动。下面就让我们一起来看看同学们丰富多彩的假期生活吧!

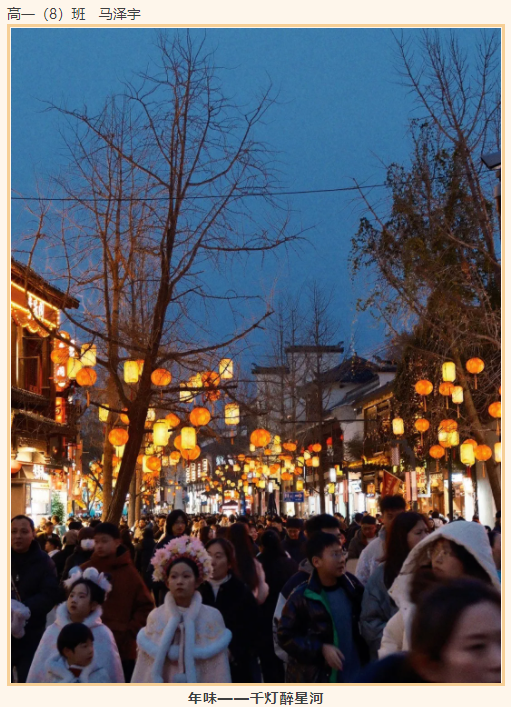

寒假期间,同学们化身成为年味记录官,拿起镜头,热切地捕捉着春节期间每一个温馨而美好的瞬间,从精心张贴的对联,到热气腾腾的厨房,从夜幕降临时分,全家人围坐一堂、共享丰盛年夜饭的温馨画面,到高高挂起、象征吉祥如意的一串串红灯笼,每一幕都充满了浓浓的年味。一张张照片,一帧帧视频,不仅记录了春节的传统习俗,更承载着家庭的温暖与幸福,让我们感受到了中华民族对于传统节日的热爱与传承。

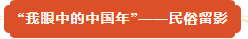

大通古镇老街上各式各样的年货让人目不暇接。商铺前一排排货架上挂满了腌肉、腌鱼、酱鸭、香肠,柜台前摆满了鸭舌、火腿等,家家如此,颇为壮观,整个古镇都“浮”在酱香中,这也是独属于大通古镇老街的年味!

时光飞逝,转眼之间如烟花般告别龙年迎来蛇年,说起过年除了红包最吸引人的还是走龙灯,鞭炮声与新奇的烟花层出不奇的在中国大陆的一边吵吵闹闹,像小孩子抢糖一样争先恐后的留下最美的烟花,龙灯下也许下最美的愿望。

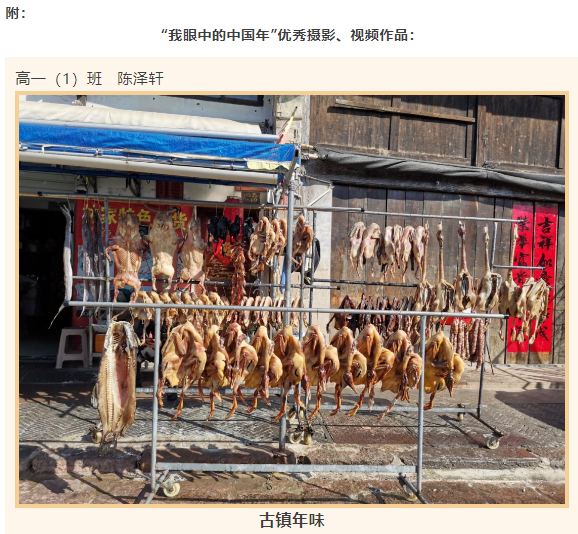

夜幕下的铜陵犁桥,夜色温柔,美得让人心醉。古塔耸立,如历史的守望者。河畔人家红灯笼点亮街巷,弥漫着喜庆。小吃摊前热气腾腾,孩童嬉笑玩耍。雾气升腾,仿若人间仙镜。这梨桥夜景,藏着醇厚年味,是独属于新春的浪漫。

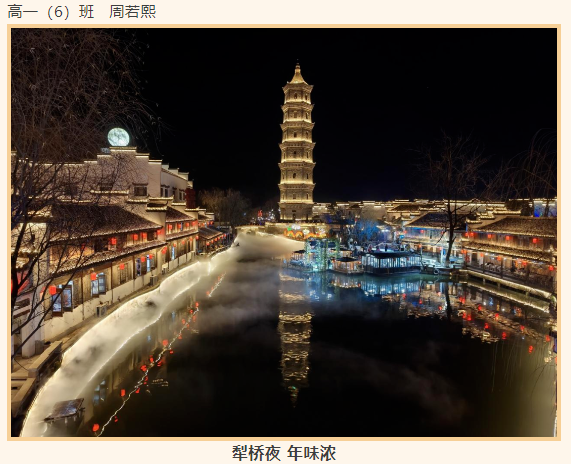

红灯笼高高挂起,点亮了冬夜的街巷,也点亮了归家的路。集市上,人声鼎沸,吆喝声此起彼伏。孩子们戴上簪花,在人群中穿梭,笑声清脆。年味,是满街灯笼醉成红云,是集市喧嚣中的温情。

面团在掌心揉开,将岁月包成弯弯的月牙。外婆笑着撒面粉,褶皱里藏着三代的温度。沸水翻腾时,灶台上蒸起旧时光,新年的第一口鲜,是血脉里流动的记忆。年味,是外婆揉碎星光和进面团,是孙儿指尖捏出第一道月牙褶。

街角老字号门楣下,朱砂在宣纸上苏醒,百幅春联流淌成河。当暮色浸透所有平仄,满城红纸仍在与灯笼絮语,对门神举着醴酒,邀甲骨文里的年兽,共赴这场永不散场的墨色盛宴。年味,是游龙走蛇的笔锋,是半城红纸涌进门楣的潮声。

每逢岁末年初,我的家乡便弥漫着浓浓的节日气息,而舞动的龙灯便是这气氛的点睛之笔,也体现了父老乡亲的喜庆团圆,乡村生活的幸福温暖。当绚丽多彩的龙身在烛光的映衬下,伴随着鞭炮礼花的烟雾缭绕,仿佛活灵活现的“火龙”游弋在乡村的街头巷尾,给人们送去平安如意与幸福期盼。古老的民俗源于祈福驱邪,象征着风调雨顺、国泰民安。

盛世龙腾贺新春,家乡的传统舞龙文化活动,让我在感受其所带来浓浓“年味”的同时,也引发了我们后面将如何更好的保护传承传统文化的思考。

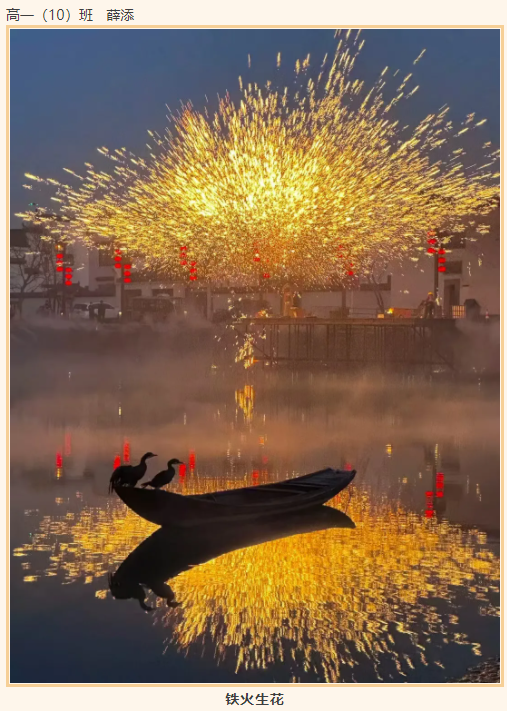

1600℃的铁水腾空刹那,夜幕绽开万千鎏金星子。外公说这是先人用火树银花驱赶年兽,而今火瀑倾泻成河,映亮了一张张仰望的笑靥。铜锤起落间,古老技艺在犁桥之夜中化作不谢红梅,每一粒星火都盛放着新春祈愿。

春节,这个承载着中华民族深厚情感与期盼的节日,终于在众人的翘首以盼中悄然而至。家家户户张灯结彩,红色的对联、窗花与福字交相辉映,将冬日的寒冷驱散,取而代之的是浓浓的年味与喜庆的氛围。

在这热闹非凡的日子里,厨房成了最为忙碌的地方。姨父掌勺,外婆配菜,阿姨择菜,就连小弟弟都来凑热闹,陪着大人们一起准备饭菜。锅碗瓢盆的碰撞声、油花四溅的滋滋声,还有那不时传来的欢笑声,交织成一曲动人的乐章,回荡在厨房的每一个角落。

这不就是我们向往的中国年吗?温馨、热闹、团圆的中国年在此刻具象化了。

同学们围绕“新春年味”主题,介绍着家乡独特的习俗文化,记录着充满年味、人情的动人瞬间,表达了对春节传统文化的深度思考。相信在新的一年里,铜陵一中学子会带着这份对传统文化的热爱,“蛇”启新程,在传承与创新中书写属于自己的精彩篇章!

同学们围绕“新春年味”主题,介绍着家乡独特的习俗文化,记录着充满年味、人情的动人瞬间,表达了对春节传统文化的深度思考。相信在新的一年里,铜陵一中学子会带着这份对传统文化的热爱,“蛇”启新程,在传承与创新中书写属于自己的精彩篇章!