细看全国卷试题特点,反思历史课堂教学

作者:杨莲

2016年高考全国卷文综科目已经结束,大家对于试题的种种猜想也终于尘埃落定。就文综历史部分来说,全国Ⅰ卷依然延续一贯以来的平实风格,着重考察历史基础知识和主干知识,选择题题干简练,几乎不存在阅读障碍;主观题材料简短,设问明确。

我校自成立命题中心小组以来,十分重视试卷的命制工作,高三年级使用的绝大部分月考试卷都是由我校命题教师分工合作自主编制的原创题或改编题。现将我校命题中心小组经过多轮打磨命制的2016届高三年级四月、五月卷历史模拟试题与全国卷试题作一简单比较,通过比较发现问题与不足,以期促进我校命题小组的发展和对历史课堂教学的反思。

我校命制的四月卷与全国卷知识点重合的有4处,即儒家思想、古代中国的地方管理制度、人口迁徙、美苏冷战下的局部战争。

1、 关于儒家思想。

全国卷(Ⅰ)第24题:孔子是儒家学派的创始人,汉代崇尚儒学,尊《尚书》等五部书为经典,记录孔子言论的《论语》却不在“五经”之中。对此合理的解释是( C)

A.“五经”为阐发孔子儒学思想而作 B.汉代儒学背离了孔子的儒学思想

C.儒学思想植根于久远的历史传统 D.儒学传统由于秦始皇焚书而断绝

四月卷第24题:庄子认为,“至人”心中不应当存有种种是非利弊和种种道德伦理,以期待“他者”的认同和赞许,而应当“用心若镜”。因为“人与天一也”,任何束缚人的理智和情感都是对自然的戕害。据此,庄子对人关注的着眼点是( A )

A.生命的意义在于精神的自由 B.关注社会及国家治理,无为而治

C.个人价值在社会中的实现 D.关注社会秩序中人与人的关系

分析:两题都考察儒家思想,前者是孔子,后者是庄子,都是教材的核心知识点,都出现在第24题。

2、古代中国的地方管理制度。

全国卷(Ⅰ)第27题:明初废行省,地方分设三司,分别掌管一地民政与财政、司法、军事,直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。这一变化有助于( B )

A.扩大地方行政权力 B.提高地方行政效率

C.削弱六部的权限 D.缓解中央与地方的对立

四月卷第25题:唐代在湖南、广西等少数民族地区大量设置州县。到了宋代,湖南中西部和广西的州县分布反而较稀,一部分州县被省并。对此理解正确的是 ( B )

A.唐代对少数民族地区统治的深入

B.宋代对少数民族地区的统治比唐代有所加强

C.唐代少数民族地区州县大量设置是其经济发展水平高的体现

D.宋代国力下降,对广西等地控制力减弱

分析:两题都涉及中国古代的地方行政管理制度,前者考察明代加强中央对地方管理影响,后者是唐宋时期中央对地方管理的强化。

3、人口迁徙问题。

全国卷(Ⅰ)材料题第40题都是关于人口迁徙问题,如全国卷(Ⅰ)中的设问有两个:

(1)根据材料一并结合所学知识,说明清中期人口膨胀的原因及其影响。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代学者缓解人口压力的主张,并加以简要评价。

(13分)

四月卷材料题第40题设问有两个:

(1)根据材料一,指出士人群体向城市迁徙呈现的特征,并分析其向城市迁徙的原因。(16分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析二战后人口向西欧迁移的因素及其对西欧发展的影响。(9分)

分析:两份试卷的第40题材料题都涉及人口迁徙问题,包括人口迁移的原因及影响等,吻合度较高。

4、美苏冷战下的局部战争。

全国卷(Ⅰ)选修“20世纪的战争与和平”,第47题考察越南战争,设问有两个:

(1)根据材料并结合所学知识,简析美国与中国在越南战争中没有发生直接军事冲突的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析美国结束越南战争的原因。(7分)

四月卷选修“20世纪的战争与和平”,第47题考察朝鲜战争,设问有两个:

(1)根据材料并结合所学知识,指出三八线形成的背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析朝鲜战争对东亚国际格局的影响。(9分)

分析:选修三《20世纪的战争与和平》都考察两极格局对国际关系的影响,即局部战争的爆发,一个是越南战争,一个是朝鲜战争,相似度较高。

我校命制的五月卷与全国卷知识点重合的也有4处,即古代中国经济、英国民主政体的发展、中苏关系、世界经济的发展。

1、古代中国经济。

全国卷(Ⅰ)第25题:图4为汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时( D)

A. 个体农户的生产劳作状态

B.精耕细作农业的不断发展

C.土地公有制下的集体劳作

D.大地主田庄上的生产情形

五月卷第24题:海昏侯墓葬(位于江西南昌)是目前我国发现的面积最大、保存最好、内涵最丰富的汉代侯国聚落遗址。自2011年考古发掘以来,共清理出土各类文物1万余件。其中有成套出土的编钟、编磬;青铜雁鱼灯、青铜火锅上的花纹惟妙惟肖;青铜镜上镶嵌着玛瑙、绿松石和宝石等,都是汉代考古文物珍品。那么,下列认识最合理的是( C )

A.社会追逐富贵的意识较为普遍 B.商品经济的繁荣

C.官营手工业的发达 D.青铜器皿仍是人们生活的主要器件

分析:两题均涉及古代中国的经济发展,前者是农业发展,后者是手工业的发展。

2、英国民主政体的发展。

全国卷(Ⅰ)第33题:1702年英国国王威廉三世去世,安妮女王继位,当时议会内部存在两个党派,安妮厌恶占多数席位的辉格党,于是解除了辉格党人的行政要职,代之以托利党人。这说明当时在英国( B)

A. 议会无权制裁国王 B. 君主立宪制尚未完善

C. 内阁制已基本确立 D. 《权利法案》遭到破坏

五月卷第32题:1836年伦敦工匠成立一个新的组织——“伦敦工人协会”,1837年2

月该协会提出六条纲领,要求对议会继续进行改革,并将这些要求写成议会法案的形式,称为《人民宪章》,震惊世界的英国宪章运动由此拉开序幕。关于这场运动说法正确的是( D )

A.这是英国工人阶级最早提出政治要求的运动

B.这些要求在第一次议会改革时得以实现

C.这些要求得到英国工业资产阶级的大力支持

D.这是英国工人阶级第一次单独的政治运动

分析:两者都考察英国政治发展过程中出现的关键事件,都是英国政体发展不完善出现的现象。

3、中苏关系。

全国卷(Ⅰ)第31题:1965年,中国大陆与西方国家的贸易额在进出口总额中所占的比重,由1957年17.9%上升到52.8%。这种变化的外交背景是我国( B )

A.实现了与西方国家关系的正常化 B.调整了与苏联的外交政策

C.推行了全方位外交的政策 D.打破了欧美对华经济封锁

五月卷第34题:1970年美国流传一个笑话,勃列日涅夫给尼克松打电话说:“听说你有一台新式的超级电脑,能预言2000年将要发生的事。”尼克松回答:“是的,阁下!我们有这玩意。”“总统先生,你能否告诉我那时苏共政治局委员的姓名呢?”尼克松沉默很长时间。“啊哈,你的电脑不怎么先进嘛!”尼克松回答:“电脑已经回答了你的问题,但是我不认得,这些姓名都是中文的。”这则笑话出现的背景不包括( B )

A.美苏对峙中美国处于劣势 B.中苏两国关系发展良好

C.中美之间依然相互敌视 D.社会主义阵营出现分歧

分析:两题都考察20世纪六七十年代中苏关系的变化,正确答案设置都是B项,相似度较高。

4、世界经济的发展。

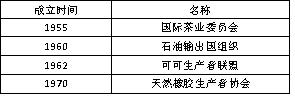

全国卷(Ⅰ)第34题:

推动表格中国际组织出现的主要因素是( B)

A.发达国家经济高速增长造成的资源紧缺 B.新兴独立国家应对不利的国际经济秩序

C.经济全球化开始扩展到生产领域 D.经济的区域集团化取得显著成就

五月卷第35题:亚投行是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构,旨在促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化进程,加强中国与其他亚洲国家和地区的合作。此前在亚洲,基础设施建设有不同的筹资途径:比如通过世界银行、国际货币基金组织、亚洲开发银行。独立于世界银行和国际货币基金组织之外的亚投行将是中国外交的又一次胜利。下列选项对亚投行的成立理解最准确的是( D )

A.亚投行的成立是经济区域集团化的产物

B.亚投行的成立动摇了布雷顿森林体系的地位

C.亚投行的成立有助于人民币取代美元成为国际货币

D.亚投行的成立有助于推动国际经济新秩序的建立

分析:都考察世界经济的发展,即经济的全球化进程及世界经济新秩序的逐步建立。

特别值得一提的是,我校在5月底组织的高三最后一次考试中,文综卷历史部分精选的材料题第40题与全国卷(Ⅰ)的材料题第40题考察的知识点吻合度极高,史料的选用及问

题的设置几乎如出一辙。

全国卷(Ⅰ)的第40题:

材料一 清朝康、雍、乾长达一个多世纪中,社会总体稳定,清政府取消了人头税,根据耕地面积确定税额,减轻了下层百姓负担。农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。玉米、甘薯等耐寒、耐旱、高产作物不断推广,人们将林木覆盖的山地和草原广为开垦,人口从清初的1.8亿增加到鸦片战争前夕的4亿之众,引起了一系列变化;一些地区“游手好闲者更数十倍与前”“田地责少,寸土为金”,水土流失和草原沙化现象凸显,农业人均收益递减,各地民变此起彼伏。 ——摘编自李龙潜《明清经济史》

材料二 为解决人口压力,康有为认为,西北诸省土旷人稀,东三省、蒙古、新疆疏旷益甚,人迹既少„„早谋移徙”。严复则认为兴办现代实业较垦荒辟田有效得多。到民国时期,有人认为,人口增加是无休止的,食疗的增加是越来越困难的,即使我们能开垦荒地、改良农业、增加生长,总是赶不上人口增加的快“;至于工业化一途,因需要大量投资,短期内难以搞成,因此很多人认为,解决人口问题的“治本方法”是“迟婚与节育”。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明清中期人口膨胀的原因及其影响。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代学者缓解人口压力的主张,并加以简要评价。(13分)

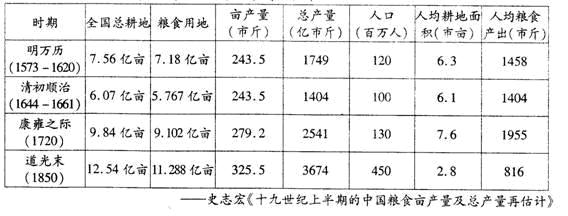

我校最后一卷第40题:

材料一 明万历至清遭光束的人口和粮食情况估计

材料二 1918年,我国总人口大约4.3亿,粮食总产量大约2833亿斤,人均粮食659斤;1936 年,我国总人口大约4.8亿,粮食总产量大约3199.6亿斤,人均粮食666斤。

——依据吴慧《中国历代粮食亩产研究》和费正清《剑桥中华民国史》整理

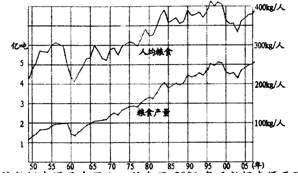

材料三 新中国人口和粮食情况

——2001年前人口统计数据来源于中国人口信息网;2001年后数据来源于国家统计局的统计公报。

(1)依据材料一概括指出明万历至清道光末我国人均粮食占有量的变化情况,并结合所学知

识分析发生这种变化的原因。(9分)

(2)依据材料三,概括指出新中国粮食生产的基本特点。分析呈现这些特点的原因。(10分)

(3)依据上述材料并结合所学知识,谈谈你对近代以来我国粮食问题的主要认识。(6分)

分析:两题材料都涉及康雍乾时期中国的人口变化,都要求考生结合材料思考人口变化的原因以及影响,如人地矛盾突出,粮食问题的凸显等,并找出对策或谈谈自己的认识。最后一卷中的第40题几乎涵盖了全国卷第40题包括的所有信息点。教师在评析该题时,如果学生仔细认真的听讲并及时理解内化,那么第40题应该会有较高的得分。

这两份由我校毕茂荣、李越、夏红永、杨莲四位老师命制并审题的2016届高三年级四、五月卷文综历史试题与高考试题有着较高的吻合度。这种相似度及其与高考试题的贴近度绝非偶然,而是长期以来我校命题中心的老师们长期积累、团结协作的结果。与高考试卷的高度吻合是建立在命题教师多年丰富教育教学及科研实践的基础之上,是对高考改革方向及史学研究动态的精准把握和敏锐洞察。研究全国卷试题的命题特点,对推动历史课堂教学的纵深发展和迎接2018级高考改革有重要意义。